「全部アイツのせい」は危険信号? チームを壊す”犯人探し”思考と、問題解決を促す”多角的視点”

清掃現場で予期せぬ問題が発生した際、経営者の皆様は「今回のミスは、全部〇〇さんの責任だ」「またあのクライアントか…要求がおかしいから仕方ない」と、つい特定の誰かや何かに原因を押し付けてしまうことはありませんか? また、スタッフが「これは完全に自分のせいじゃない」「あの人の指示が悪かった」「お客が無理を言っているだけだ」と、すぐに自分以外の誰かや状況のせいにしてしまうことはありませんか? 反射的にそう考えてしまう気持ちも、忙しい中では無理もないかもしれません。

もちろん、責任の所在を明確にすることは、組織運営において不可欠な場面もあります。しかし、「全部アイツのせい」という短絡的な思考、いわゆる犯人探しに終始してしまうと、それはチームにとって非常に危険な信号と言えるでしょう。なぜなら、その考え方が問題の根本的な解決を妨げるだけでなく、スタッフ間の不信感や対立を生み出し、職場の雰囲気を悪化させ、ひいては従業員の定着率やサービス品質そのものにまで悪影響を及ぼしかねないからです。

今回は、こうした陥りやすい”犯人探し”思考の背景にある「考え方の落とし穴」を理解し、それを乗り越えるための「多角的な視点」がいかに重要か、そしてそれをどう育んでいくかについて、掘り下げてお伝えします。これは、経営者の皆様ご自身のためだけでなく、ぜひスタッフの皆さん一人ひとりにも共有し、共に考えてほしい、組織全体の成長に関わる大切なテーマです。

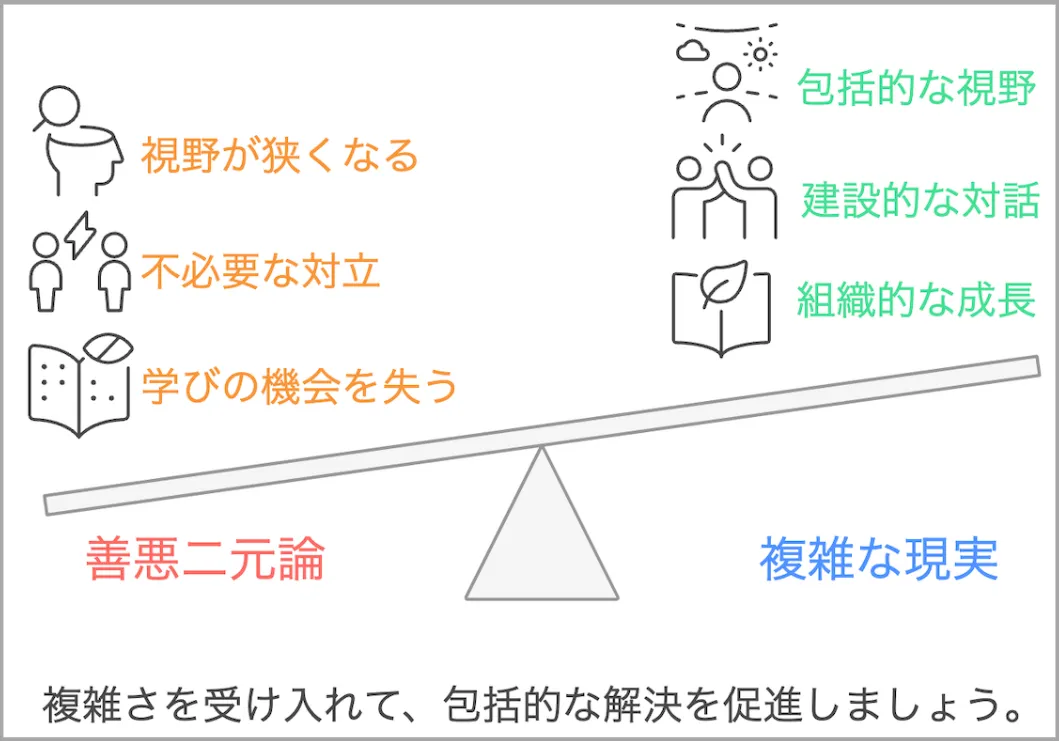

「良い vs 悪い」の単純化が”犯人探し”を生む?(善悪二元論の落とし穴)

物事を「良いこと(正しい)」と「悪いこと(間違い)」という二つのカテゴリーだけで単純に判断してしまう考え方[善悪二元論]は、"犯人探し"に直結する、極めて陥りやすい思考パターンです。人は複雑な事象を理解しようとするとき、つい単純化して捉えようとする傾向があるため、意識的に気をつけないとこの罠に落ちてしまいます。

視野が極端に狭くなる

「スタッフのミス(悪い)」か「クライアントの言い分がおかしい(悪い)」という二者択一で考えることは危険です。「指示内容が曖昧で、人によって解釈が異なっていた可能性」「期待される品質レベルと実際の作業時間のバランスの不適切さ」「契約内容自体の無理」など、問題を引き起こしている他の複合的な要因を見落としてしまうためです。

SNSなどでの意見の対立を見ると、まるで世界の全てが「賛成か反対か」「敵か味方か」だけで成り立っているかのように語られがちですが、現実の、特にビジネス上の問題は、そうした単純な二分割では到底捉えきれないほど複雑であることがほとんどです。

不必要な対立を招く

「悪い」と一方的にレッテルを貼られた側は、当然ながら反発したり、自己防衛的になったりします。これでは建設的な対話は望めず、感情的なしこりを残すだけです。問題解決ではなく、人間関係の悪化という、さらなる問題を生み出すことになりかねません。

学びの機会を失う

”犯人”を見つけて非難し、それで終わりにしてしまうと、「なぜこの問題が起きたのか」「どうすれば再発を防げるのか」という、組織としての学びや改善の機会を失ってしまいます。問題の根本的な原因に目を向けないため、形を変えて同じような問題が繰り返し発生しやすくなるのです。

”犯人探し”思考:

- 「また〇〇さんの作業漏れだ。意識が低すぎる!指導が必要だ!」

- 「このクライアントは本当に細かい!要求レベルが高すぎる!ある意味クレーマーだ!」

多角的な見方:

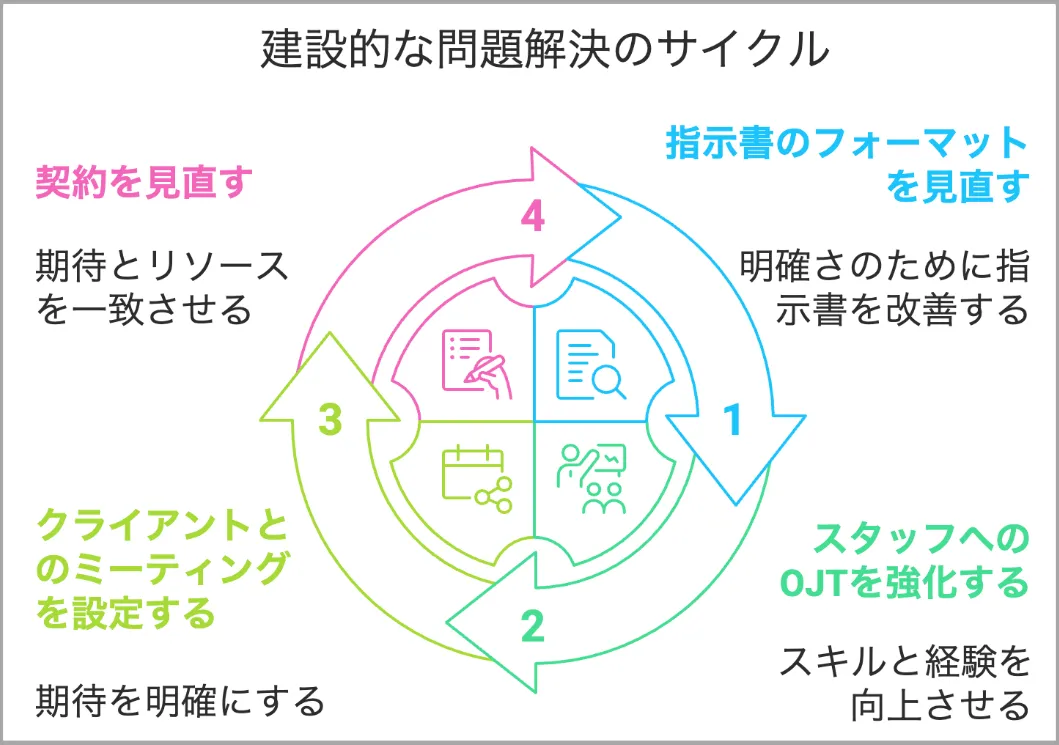

- 作業指示書の内容は、誰が見ても同じように理解できる具体的で明確な表現だったか?(指示の質の問題)

- 担当スタッフのスキルレベルや経験年数、性格などを考慮して、その作業内容やクライアントとの相性は適切だったか?(人員配置・適性の問題)

- クライアントが特に重視している清掃箇所や品質レベルについて、事前に具体的な言葉で確認し、記録に残すなど、十分なコミュニケーションが取れていたか?(事前の期待値調整の問題)

- 契約時に提示した清掃範囲、作業時間、料金設定と、実際に求められている品質レベルとの間に、現実的なギャップはなかったか?(契約内容・リソースの問題)

このように多角的に、そして具体的に状況を分析することで、特定の誰かを一方的に”犯人”として吊し上げるのではなく、「指示書のフォーマットを見直す」「スタッフへのOJTを強化する」「クライアントとの定期的なミーティングを設定する」「場合によっては契約内容の見直しを提案する」といった、前向きで建設的な、具体的な行動計画が見えてきます。

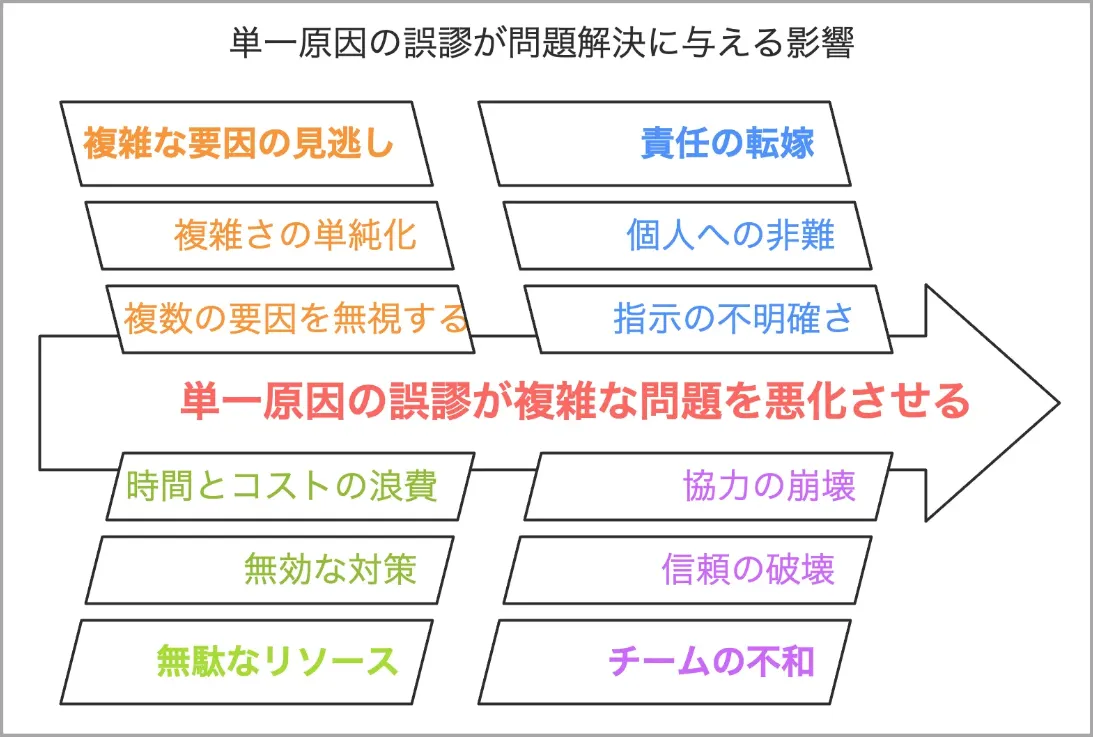

「原因は一つ」という思い込みも”犯人探し”の一因(単一原因の誤謬の落とし穴)

何か問題が発生した際、「原因はこれに違いない!」と、たった一つの原因に全ての責任を押し付けてしまうこと[単一原因の誤謬(ごびゅう)]も、安易な”犯人探し”に繋がりやすい思考の癖です。人間は、複雑な問題を前にすると、早くスッキリしたいという心理が働き、分かりやすい単一の原因に飛びついてしまう傾向があります。

真の、そして複数の原因を見逃す

清掃現場で起こる問題の多くは、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生しています。「スタッフの怠慢」だけが原因だと決めつけると、「清掃道具が古くて使いにくい」「割り当てられた作業時間が物理的に短い」「他のスタッフとの情報共有が不足している」「天候や他の業者の影響があった」といった、他の重要な原因や背景を見落としてしまいます。

例えば、社会全体で議論される経済の停滞や物価上昇といった大きな問題も、「特定の政策が悪い」「〇〇業界のせいだ」といった単純な見方だけでは本質を捉えきれず、実際には国際情勢、技術革新の遅れ、人口構造の変化など、様々な要因が複雑に影響し合っているのと同じです。

的外れな対策に時間とコストを浪費する

原因の見立てが間違っていれば、当然ながら対策も効果を発揮しません。「特定のスタッフを厳しく指導する」という対策は、もし本当の原因が資機材の不備や人員不足にあった場合、全く意味がなく、貴重な時間や労力、コストを無駄にするだけでなく、スタッフのモチベーションをさらに低下させるという逆効果にすらなりかねません。

責任のなすり合いとチームの崩壊

「〇〇さんの確認不足が全ての原因だ」「いや、管理者の指示が曖昧だったからだ」というように、特定の人や立場に原因を押し付け合う状況は、チーム内の信頼関係を破壊し、協力体制を崩壊させます。問題解決どころか、組織全体の機能不全を招く恐れがあります。

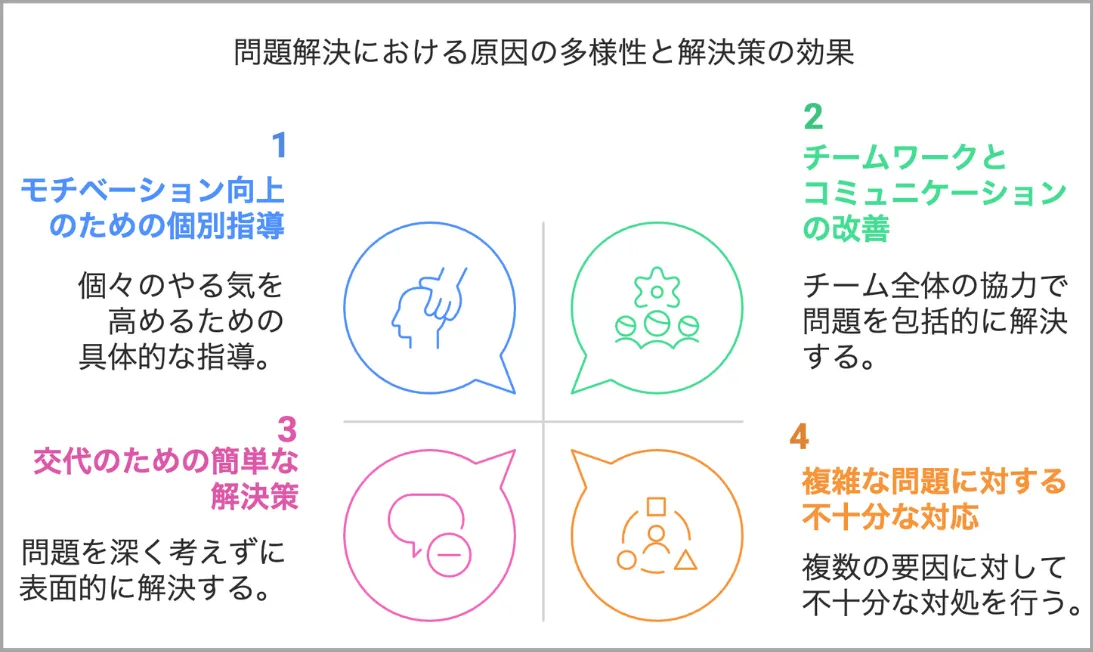

”犯人探し”思考(単一原因)

- 「担当のBさんのやる気がない、それだけが問題だ!交代させよう!」

多角的な見方(複数の原因)

- Bさんのモチベーションに何らかの課題がある可能性(原因の一つ)。それはなぜか?個人的な事情か、仕事内容への不満か?

- しかし、そのエリアは他の場所より構造が複雑で汚れやすく、標準的な作業時間内で求められる品質を維持するのが物理的に困難なのかもしれない(作業負荷・時間配分の問題)。

- 使用している洗剤や道具が、その場所特有の汚れ(油汚れ、水垢など)に対して効果が薄い、あるいは使い方を誤っているのかもしれない(資機材の選定・使用方法の問題)。

- 前後のシフト担当者との引き継ぎノートの記載漏れや口頭での情報共有不足があり、注意すべき点が伝わっていないのかもしれない(連携・コミュニケーションの問題)。

- そもそも、「きれいな状態」という品質基準が抽象的で、スタッフによって解釈が異なり、Bさんなりの基準ではOKだと思っているのかもしれない(基準の明確化・共有の問題)。

このように、一つの可能性に固執せず、「作業時間は現実的か?」「最適な道具や洗剤は何か?」「情報共有の仕組みは機能しているか?」「品質基準は誰が見てもわかるレベルで具体化されているか?」など、様々な角度から、客観的な事実に基づいて原因を探ることで、初めて本当に効果のある改善策(作業手順の見直し、新しい道具の導入、チェックリストの活用、合同研修の実施など)を打つことができるのです。

まとめ:”犯人探し”を卒業し、チームで問題を乗り越える組織文化を

経営者の皆様、そして現場を支えるスタッフの皆さん。問題が起きたとき、「誰のせいか」を特定し、責任を追及したくなる気持ちは、人間として自然な反応かもしれません。しかし、その衝動に任せて安易な”犯人探し”に走ることは、チームを疲弊させ、成長の機会を奪い、問題解決を遠ざけるだけです。「良い・悪い」の二択で思考停止したり、「原因は一つ」と短絡的に決めつけたりする前に、意識して一歩立ち止まり、深呼吸して考えてみませんか?

- 「この見方以外に、他の可能性はないだろうか?」

- 「この問題には、どんな要因が絡んでいると考えられるか?」

- 「もし自分が相手の立場だったら、どう感じるだろうか?」

- 「個人を責めるのではなく、”状況”や”仕組み”に問題はないか?」

こうした「多角的な視点」を持つことを、経営者自身が実践し、そしてチーム全体で奨励していく文化を育むことが、誤解や不必要な対立を防ぎ、より本質的で持続可能な問題解決を可能にします。そして、それはスタッフ一人ひとりが主体的に考え、学び、成長する機会を創出し、互いを尊重し、信頼し合える強いチームを築き上げ、最終的には顧客満足度の向上、そして会社の持続的な発展へと繋がっていくはずです。

|◤あとがき◢|

「またか…」「なぜなんだ…」

と頭を抱える日もあるでしょう。日々の現場運営と経営判断の狭間で、「早く問題を解決したい」という思いから、ついシンプルな答えを求めてしまうのは無理もありません。経営者は、常に「答え」を持っていなければならないという暗黙のプレッシャーを感じているものです。

でも、立ち止まって考えてみてください。あなたが最も信頼するスタッフは、実は「白黒つけない思考」の持ち主ではありませんか?問題が解決したとき、それは一人の「正解」ではなく、チームの「対話」から生まれたものではなかったでしょうか?

複雑な問題に向き合う勇気と、単純化を避ける知恵。それこそが、今の時代に求められる経営者の真の強さかもしれません。明日からの一歩が、あなたとあなたの会社の未来を変えていくはずです。