「掃除しにくい!」は設計の怠慢? – 現場泣かせのデザインと、ストレスフリーなメンテナンス性の条件

「またこの設備か…」「どうして、こんなに掃除しにくい構造になっているの…」

日々、様々な建物や設備と向き合う清掃のプロフェッショナルにとって、このような心の叫びは決して他人事ではないはずです。特に近年増えている高機能・自動化された機器の中には、その利便性の裏側で、驚くほどメンテナンス性に課題を抱えているものが少なくありません。

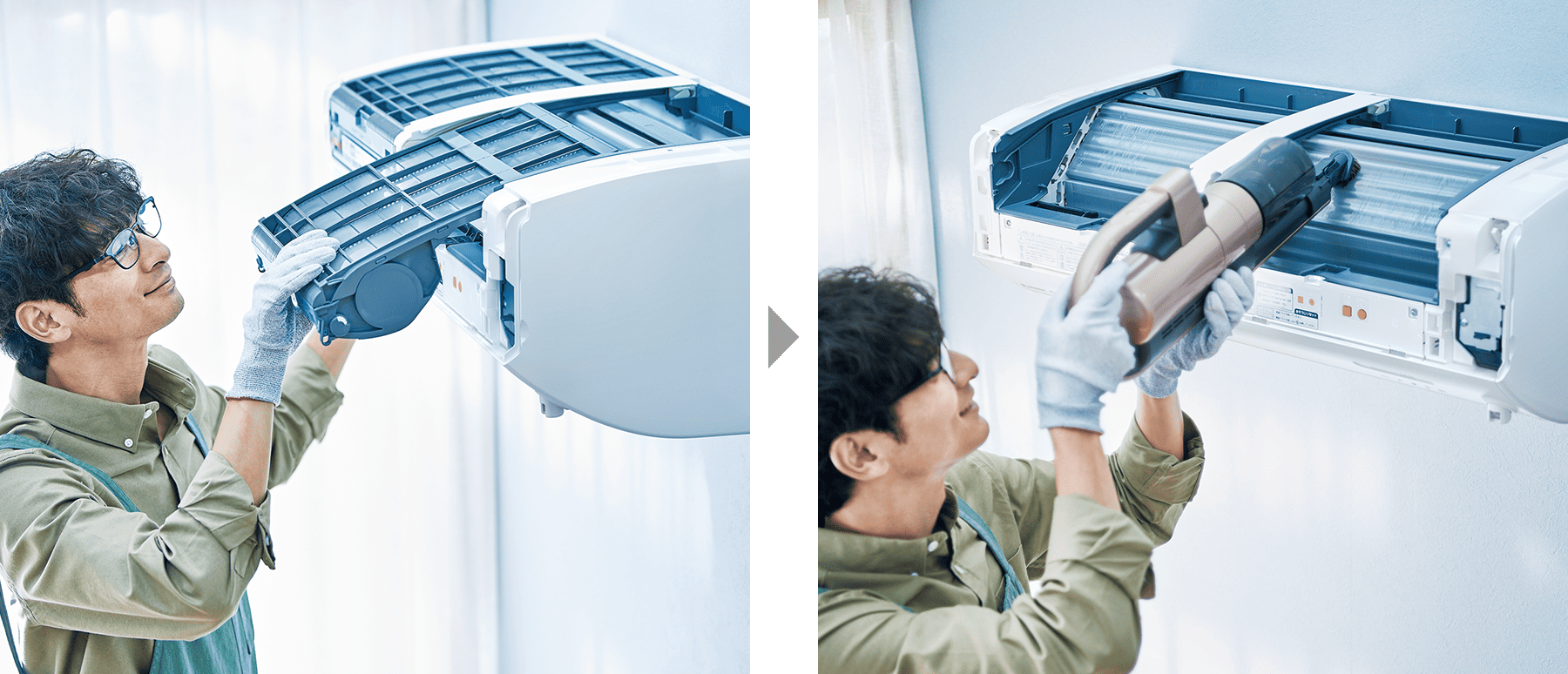

例えば、近年普及しているお掃除ロボット機能付きエアコン。この機能はフィルター掃除を自動化する一方で、期待と異なる新たな課題を生んでいるケースが見られます。フィルター表面のホコリは除去できますが、熱交換器や送風ファンの汚れは取り除けず、自動清掃への過信から内部汚染が進行する問題があります。また、ダストボックスの清掃や機能自体のメンテナンスが複雑で、内部洗浄が困難になっているのです。

その他、清掃のプロが日々向き合う施設、設備、業務用機器において、この「掃除しにくい」という問題は、単なる作業上のストレスに留まりません。それは、製品設計における重要な視点の欠如、場合によっては「設計の怠慢」とも言える問題であり、そのしわ寄せは、日々のメンテナンスを担う清掃現場に重くのしかかっているのです。

第1章:デザイン、コスト、そして「機能性重視」の影 – なぜ「現場泣かせ」は生まれるのか?

では、なぜこのようにメンテナンス性が軽視され、「現場泣かせ」とも言える設計の製品が世に出てしまうのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

まず挙げられるのが、依然として根強い見た目重視のデザイン思考です。特に一般消費者向けの製品においては、購入時の第一印象を左右する外観のスタイリッシュさや斬新さが優先される傾向があります。その結果、内部構造の凹凸が増えたり、分解しにくい一体成型が採用されたりするなど、日々の清掃やメンテナンスのしやすさが犠牲になってしまうケースが見られます。

次に、コスト削減の圧力も大きな要因です。厳しい価格競争の中で製造コストを抑えるため、部品点数を減らす、あるいは組み立て工程を簡略化するための設計変更が行われることがあります。それが意図せず内部構造を複雑にし、かえって清掃を困難にしてしまうという、本末転倒な状況を生み出すことも少なくありません。また、コストダウンのために、安価であるものの汚れが付着しやすく、かつ除去しにくい素材が使われてしまう場合もあります。

そして、三つ目の要因として指摘したいのが、過度な「機能性重視」の影です。現代の製品開発は、他社との差別化を図るために、より多くの機能、より高い性能を追求する競争に晒されています。例えば、エアコンであれば冷暖房だけでなく、加湿、除湿、空気清浄、換気といった機能を一台に詰め込もうとします。こうした多機能化・高機能化は、必然的に内部構造を複雑にし、部品点数を増加させます。それぞれの機能を発揮するための部品が密集することで、ホコリや汚れが溜まる箇所が増え、かつ奥まった部分へのアクセスが困難になり、清掃作業を著しく妨げるのです。

また、省エネ性能や静音性といった特定の高性能を極端に追求するあまり、特殊な形状の部品やデリケートな機構が採用され、メンテナンス性が犠牲になることもあります。「高性能」を謳う一方で、その性能を長期的に維持するための清掃がユーザー自身や専門業者にとっても容易ではない、という矛盾を抱えている製品も散見されます。新機能の追加やスペック向上が開発の主眼となり、「清掃のしやすさ」という製品の基本的な使い勝手や維持管理の側面が、後回しにされてしまう傾向があるのではないでしょうか。

これらの背景には、製品開発における「使う前」偏重の思考、つまり製品が購入され、使用される瞬間の魅力に焦点が当てられ、「使用後」のメンテナンスや長期的な維持管理という視点が十分に考慮されていない、あるいは優先順位が低いという現実があります。そして、製品を作り出す側と、実際に現場で日々その製品の維持管理を行う清掃のプロフェッショナルとの間に、依然として意識や情報のギャップが存在することも、この問題を根深くしていると言えるでしょう。

デザイン、コスト、そして行き過ぎた機能性重視。これらの要因が複合的に作用し、結果としてメンテナンス性が犠牲にされた「現場泣かせ」の製品が、後を絶たないのかもしれません。

第2章:「全自動」という幻想 – そのラクさ、トータルで見て本当に「ラク」ですか?

「全自動」という言葉には、私たちを惹きつける魔力があります。しかし、その「ラクさ」、トータルで見ると本当に効率的と言えるのでしょうか?

身近な例として、一般家庭向けの全自動コーヒーマシンを見てみましょう。ボタン一つで抽出できる手軽さを追求する一方で、内部構造が非常に複雑化し、清掃が困難になっているものが見受けられます。ユーザー自身での分解や清掃が困難な設計となっており、見えない箇所にコーヒーカスが固着したり、湿気によるカビが発生したりするケースもあります。結果として、衛生面での懸念が生じるだけでなく、いざ清掃しようとした際に多大な時間と労力を要し、場合によっては完全な洗浄が難しいという状況に直面することがあるのです。

全自動機器の導入は、確かに初期の操作における「ラクさ」を提供してくれます。しかし、その裏側で、定期的な清掃やメンテナンスの手間が想像以上に大きい、あるいは専門的なスキルや特殊な道具が必要になる、といったケースは少なくありません。清掃を怠れば、機器の性能低下、衛生問題、さらには故障を招き、修理や買い替えで結局は高いコストを支払うことになります。当初期待した「ラクさ」が、長期的に見ると「ラクではない」結果を招くという皮肉な状況です。

そもそも、私たちは認識を改める必要があるのかもしれません。つまり、「完全な"全自動"など存在しない」という事実です。どんなに高度に自動化された機器であっても、必ずどこかで人間の手による介入が必要です。給水、補充、ゴミ捨て、そして最も重要な「清掃」というメンテナンス作業からは逃れられません。だからこそ、「自動化されていない部分」、つまり人間が手動で行わなければならない作業がいかに容易に行えるか、その「メンテナンス性」こそが、機器の真の価値を左右すると言えるのです。

清掃会社経営者の皆様にとっては、このメンテナンス性の問題は、現場スタッフの作業効率、人件費、清掃品質、顧客満足度、さらには従業員のモチベーションや定着率にまで直結する、看過できない経営課題であるはずです。

第3章:現場は知っている! 清掃しやすい設計の「神は細部に宿る」

一方で、私たちは日々の業務の中で、思わず「これはよく考えられているな」「開発者は清掃のことまで分かっている!」と膝を打つような、優れた設計に出会うこともあります。そうした製品には、まさに「神は細部に宿る」という言葉がふさわしい、細やかな配慮と工夫が凝らされています。

例えば、定期的なメンテナンスを前提として設計される業務用エアコンでは、設計上の工夫が随所に施されています。これらにより、清掃時間が大幅に短縮され、作業の安全性が向上し、清掃品質も安定化しています。これは、メーカー側が冷暖房効率だけでなく、「定期メンテナンスのしやすさ」が顧客満足度に直結することを、より深く理解し始めている証しと言えるでしょう。

こうした清掃性を重視する設計思想は、業務用に限らず、まだ一部ではありますが、家庭用の壁掛けエアコンにも波及し始めています。単にフィルターを自動で掃除する機能だけでなく、例えば、前面パネルやフラップなどを簡単に取り外して洗える「はずせる構造」を採用したり、ホコリや油汚れが付着しにくい特殊なコーティングをファンや通風路に施したり、運転停止後に内部を乾燥させてカビの発生を抑制したり(内部クリーン)する機能が見られます。

トイレ空間の設計も、近年大きく進化しています。フチなし形状の便器は、もはやスタンダードになりつつありますが、それ以外にも、汚れが付きにくく落としやすい特殊コーティング、便器と床の接合部の隙間をなくしたデザイン、便座が持ち上がり隅々まで清掃しやすいリフトアップ機能など、枚挙にいとまがありません。これらは「汚さない工夫」と「汚れても清掃しやすい工夫」が見事に両立されており、日常清掃の効率を劇的に改善し、高い衛生レベルの維持を容易にしています。

オフィスや商業施設で使われる什器や設備にも、細やかな配慮が見られます。床から数センチ浮かせたデザインのキャビネットやゴミ箱は、掃除機のヘッドがスムーズに入り、床清掃の効率を格段に向上させます。配線をきれいに隠せるダクトや、分解・移動が容易なパーテーションなども、見た目の美しさだけでなく、日常清掃やレイアウト変更時の手間を大幅に削減してくれます。

これらの事例に共通するのは、目先の機能やデザインだけでなく、製品が実際に使われ、維持管理される「その後」のプロセスまで深く洞察し、配慮する設計思想です。そこには、日本のものづくりが本来持っていた「隠れた美意識」とも呼べる、利用者への思いやりと、長期的な視点に基づいた機能美が息づいているように感じられます。

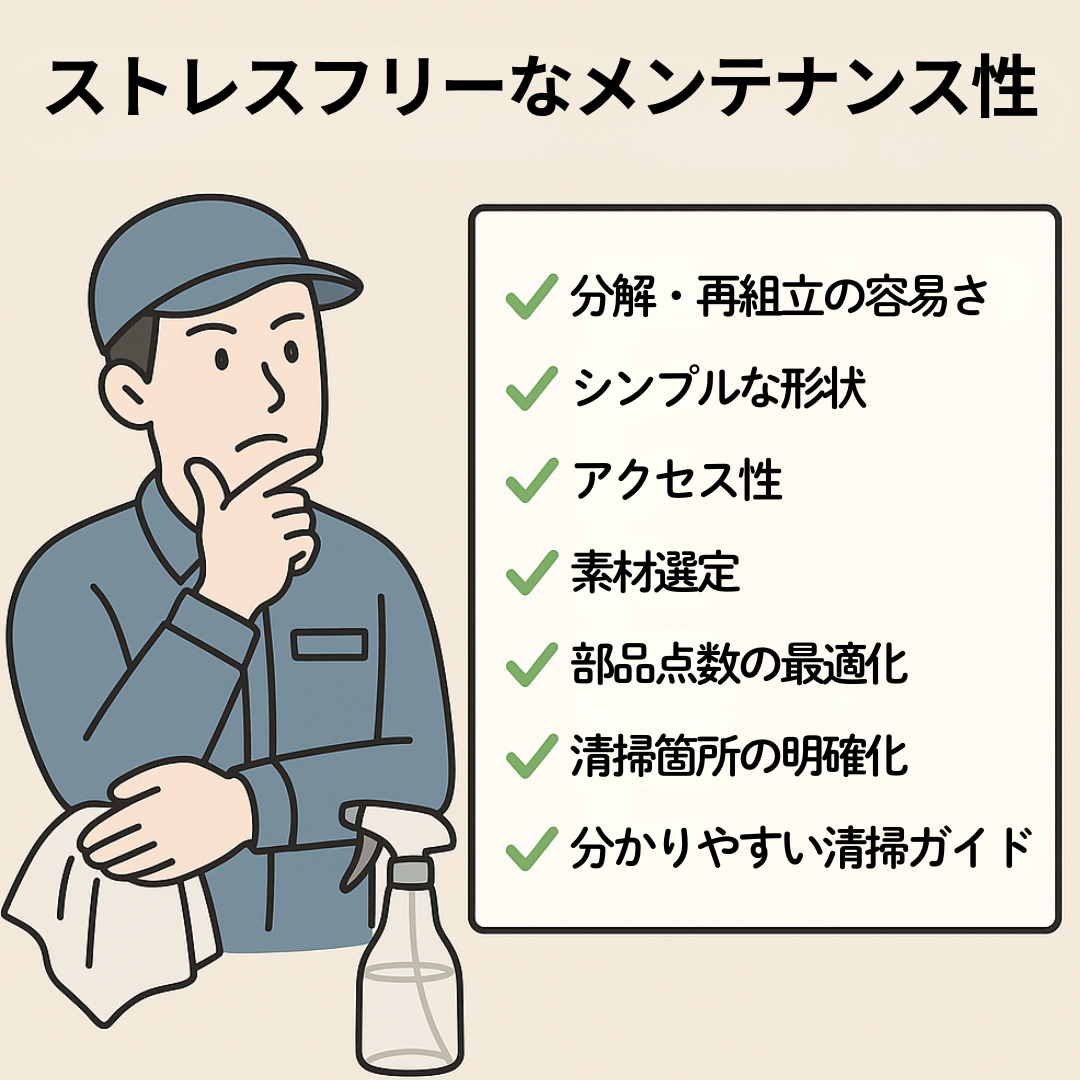

第4章:プロが求める「ストレスフリーなメンテナンス性」7つの条件

では、清掃のプロフェッショナルが、現場で本当に「ストレスフリー」と感じるメンテナンス性とは、具体的にどのような条件を備えているものでしょうか。前章の事例も踏まえ、7つの条件として整理してみます。

- 分解・再組立の容易さ: 工具を必要としない、または最小限の工具で、少ない手順で間違いなく分解・再組立ができること。部品の向きやはめ込み箇所が直感的に分かる工夫も重要です。

- シンプルな形状: 拭き取りやすいフラットな面が多く、複雑な凹凸、深い溝、狭い隙間などが極力少ないこと。角は丸みを帯びている方が清掃しやすい。

- アクセス性: 汚れが溜まりやすい箇所や、定期的な清掃が必要な内部部品に、手やブラシ、クロスなどが容易に届くこと。

- 素材選定: 汚れが固着しにくい、洗剤や消毒剤に対する耐性がある、傷つきにくく耐久性がある素材が使われていること。

- 部品点数の最適化: 清掃のために分解する必要がある部品点数が、多すぎず、かつ必要十分であること。無駄に細分化されていないこと。

- 清掃箇所の明確化: どこを、どの程度の頻度で、どのように清掃すべきかが、デザインや表示によって直感的に理解できること。

- 分かりやすい清掃ガイド: 取扱説明書に、写真や図解を用いて、清掃手順が具体的かつ分かりやすく明記されていること。動画での解説なども有効です。

これらの条件を満たす製品は、清掃作業の効率化、品質向上、作業者の負担軽減に大きく貢献し、結果として顧客満足度の向上にも繋がるはずです。

第5章:設計者へのメッセージ – 「手動メンテナンス」までデザインする視点を

ここまで述べてきた課題と理想を踏まえ、製品を世に送り出す設計者やメーカーの方々に、清掃現場から伝えたいメッセージがあります。それは、「使用後の手動メンテナンスまで含めてデザインする」という視点を持ってほしい、ということです。

製品の企画・開発段階から、ぜひ「清掃のしやすさ」を重要な評価項目の一つとして位置づけてもらいたいのです。デザイン性や機能性、コストと同等、あるいはそれ以上に、メンテナンス性は製品のライフサイクル全体における価値を左右する要素です。

そして、可能であれば、ぜひ清掃現場の声に耳を傾けてもらいたい。実際に日々製品と向き合い、その長所も短所も知り尽くしている清掃のプロフェッショナルからのフィードバックは、より良い製品開発のための貴重なヒントとなるはずです。

特に「自動化」を進める際には、自動化された機能だけでなく、必ず残る「手動メンテナンス」の部分がいかにユーザーフレンドリーであるかを、セットで追求してほしいのです。真の利便性とは、導入時の瞬間的なラクさだけでなく、長期にわたる維持管理の快適さまで含めた、トータルでの体験価値によって測られるべきではないでしょうか。

清掃業者側にも、単に嘆くだけでなく、製品や設備を選定する際に「メンテナンス性」をより厳しい目で評価し、必要に応じてメーカーへ改善を働きかけていく積極的な姿勢が求められます。

まとめ:「掃除のしやすさ」がもたらす、より良い循環と未来への期待

「掃除をするための美しさ」とも言える、優れたメンテナンス性を備えた設計は、単に私たちの日常業務を楽にするだけではありません。それは、作業効率の向上、人件費を含むコスト削減、清掃品質の安定化、従業員の満足度向上、顧客満足度の向上、機器や設備の長寿命化、そしてより高いレベルでの衛生環境の実現といった、多岐にわたるポジティブな効果をもたらします。

さらに、この「掃除のしやすさ」への注目は、かつて日本のものづくりが得意としていた「細やかな配慮」「利用者の立場に立った設計」「長期的な視点」といった本来の強みを再評価するきっかけとなり得るのではないかと考えます。もし日本の製造業がこの原点に立ち返り、目先の機能やデザインだけでなく、メンテナンス性を含めた真の品質、トータルでの使いやすさを追求するならば、それは国際的な競争力を取り戻すための確かな道筋となるでしょう。

そして、その「清掃・メンテナンスのしやすさ」という価値を、日々の業務を通じて最も深く理解し、正当に評価できるのは、我々清掃業界に他ならないのです。我々がプロフェッショナルとしての視点を持ち、製品選定やメーカーへのフィードバックを通じて「清掃しやすい設計」の重要性を社会に発信し続けることは、日本のものづくりが再びその強みを打ち出す上で、ささやかながらも確かな力添えとなる可能性を秘めていると信じています。

「掃除のしやすさ」を追求する視点が、清掃という仕事の価値を高め、より質の高い製品やサービスが生まれ、衛生的で快適な社会環境が維持される… そんな、より良い循環が生まれる未来に、大きな期待を寄せたいと思います。